美元在上周录得两个月以来最强劲的单周涨幅——很多人可能会将其视为美元长期疲软趋势中的短暂反弹,特别是在美国利率即将下调的预期背景下。然而,这种看似“褪色”的货币,其潜在的看涨逻辑却出人意料地扎实。

近期美元走强的主要驱动力来自日本政局波动引发的日元大幅贬值。若排除这一外部因素,美元的整体走势仍未出现明显改善迹象。

当前,美联储正逐步推进降息周期,而全球多数主要央行已放缓宽松步伐。与此同时,特朗普政府与财政部长贝森特已将“削弱美元”纳入其经济政策的核心目标之一,旨在增强出口竞争力、缩小贸易赤字,并推动美国制造业复苏。

叠加“去美元化”趋势(即各国为应对特朗普政策不确定性而减少对美元资产的依赖),市场不禁产生疑问:支撑美元走强的依据到底在哪里?

渣打银行G10外汇研究主管史蒂文·英格兰德(Steven Englander)及其团队是少数坚定认为“美元已触底反弹”的声音。他们预测,欧元兑美元汇率将在年底前由目前的1.16回落至1.12。

他们的判断基于三个相互关联的关键因素:美国生产率持续增长、人工智能领域的全球领先地位、以及相对较高的实际利率水平。

这一逻辑体系具备较强的说服力。

三大支撑逻辑

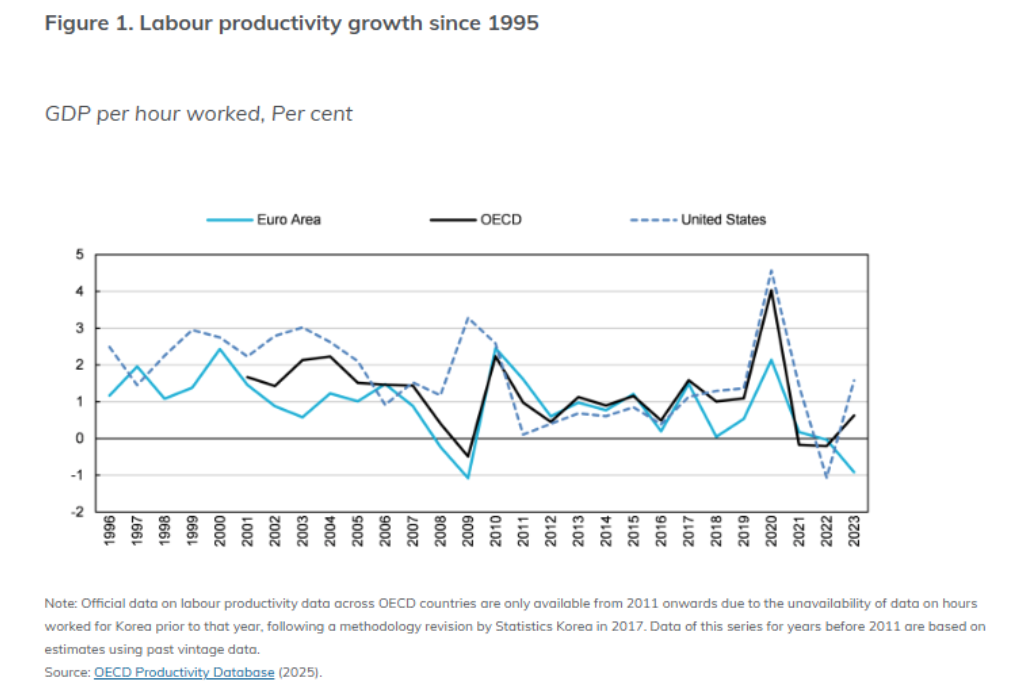

首先聚焦于生产率表现。

长期以来,美国经济展现出的活力与灵活性使其在生产率方面持续领先于多数国家,而当前有迹象表明这一优势可能进一步扩大。

根据经济合作与发展组织(OECD)最新发布的数据,2023年美国生产率增长1.6%,显著高于OECD平均0.6%的增长水平,更与欧元区当年0.9%的下降形成鲜明反差。

进入2025年后,这一趋势仍在延续:美国第二季度生产率年化增长率达到3.3%,领先其他发达经济体。英格兰德团队预测,第三季度该增速有望进一步攀升至5.0%。

他们指出,趋势性生产率增长可能迎来新的上升拐点,这在很大程度上得益于人工智能的快速发展。

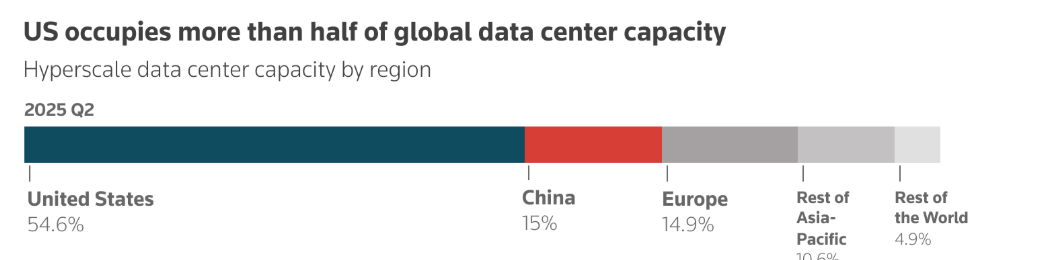

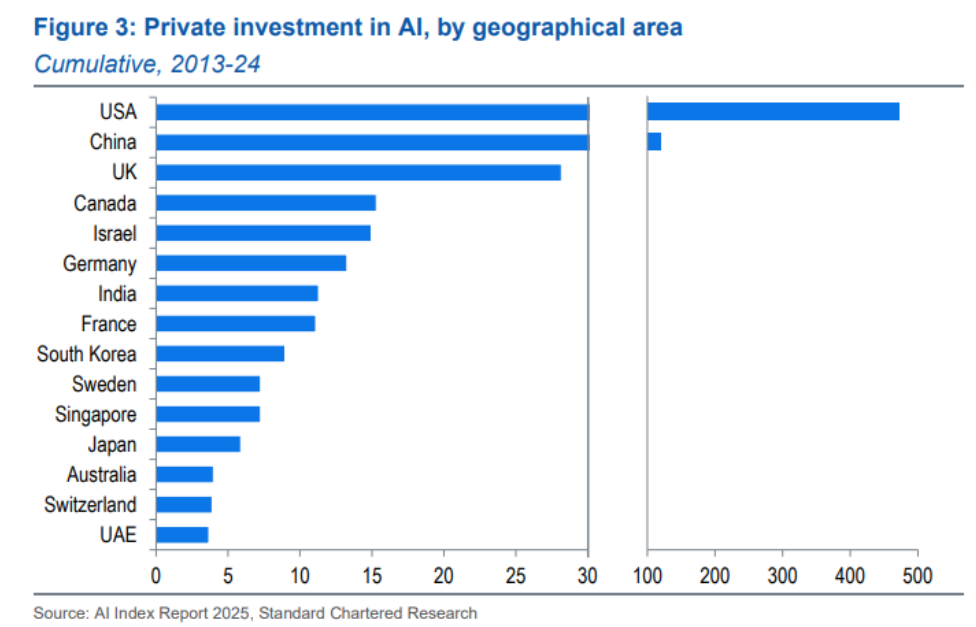

尽管OECD表示,人工智能带来的“显著生产率红利”尚未完全显现,但有理由相信,一旦红利释放,美国将占据最大份额。支撑这一判断的因素包括:美国在人工智能领域的先发优势、强大的智力资本、相对宽松的监管环境,以及高度灵活的劳动力市场。

生产率的提升与人工智能领域的持续主导地位共同推动美国经济稳健增长——这对国际投资者具有较强吸引力,但这一逻辑似乎与特朗普政府主张的“大幅降息”存在矛盾。

渣打团队在报告中指出:“人为压低实际利率可能引发经济过热,特别是在生产率提升与企业盈利改善已推动经济加速运行的情况下。”他们补充道,“我们高度怀疑,美国能否同时实现‘实际利率持续走低、美元疲软、生产率强劲增长’这三个目标。”

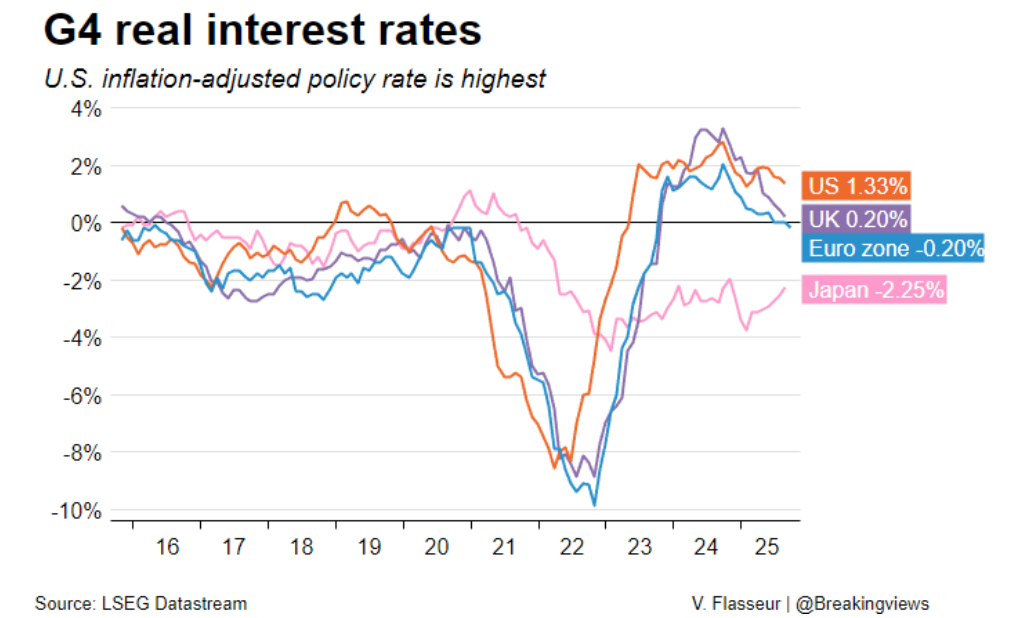

经通胀调整后的美国政策利率在全球范围内仍处于较高水平;除非采取极端激进的降息措施,否则短期内这一格局难以发生根本性改变。

美元面临的“利空”并非不可化解

然而,全球对“美国政策不可预测性”的担忧,以及“人工智能与科技巨头是否已形成泡沫”的质疑,又该如何解释?路透分析师JamieMcGeever认为,这些担忧虽有一定道理,但并不意味着无法化解。

首先,资本若要流出美国,必须存在更具吸引力的替代选项——而目前投资者尚未找到明显替代选择。

正如上周日本局势所反映的那样,不仅美国在转向宽松财政政策(可能伴随货币政策宽松),日元兑欧元汇率已跌至历史低点,日元兑美元汇率也逼近过去30年来的低位。全球范围内对“货币贬值”的担忧普遍存在,并非仅限于美元。

其次关于人工智能泡沫问题。尽管科技股估值高企、股价飙升、市场集中度上升,确实让人联想到泡沫迹象。但与上世纪90年代互联网泡沫相比,当前泡沫仍处于早期阶段。正如“美元微笑理论”创始人、Eurizon SLJ的斯蒂芬·詹(Stephen Jen)与若阿娜·弗雷雷(Joana Freire)在上周五所言:“互联网泡沫2.0:我们仍处于登山前的营地阶段。”

美国政策也可能成为潜在阻碍因素,例如特朗普频繁提出的关税威胁。但值得注意的是,他通常会在市场反应强烈时选择缓和立场。这意味着,政策方向并非一成不变,市场影响力依然存在。

因此,McGeever认为,尽管“看空美元”仍是全球投资者的主流观点之一,但现实情况可能远比表面复杂得多。